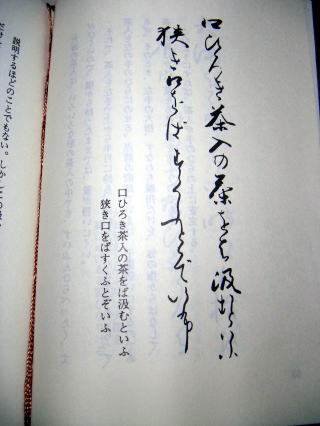

利休百首の解説ページ・・・(3)

- 口ひろき茶入れの茶をば汲むといふ 狭き口をばすくふとぞいふ

- 説明するほどのことでもない。しかしこの汲むといい、すくうということだけをとりあげても、いかに昔の茶人の神経が、繊細であったかが感じられる。口のひろい茶入は、さながら碧潭、口のせまい茶入れは清溜、「汲む」「すくう」何という心にくい言い回し方であろう。口のせまい茶入れは、すくうに回し気味にしなくてはならぬ。さるにても、われら茶道の先賢たちが、それらから果たして何を汲み、何をすくわんとしたのであろう。この歌には、表面的な技巧意外に、もっと深い意味があるように思われる。

- 余言を加えるなら、口ひろき茶人とは、大海、鮟鱇などであり、他のほとんどの茶入れは狭き口である。

- 筒茶碗深き底よりふき上がり 重ねて内へ手をやらぬもの

- 筒茶碗を拭くときは、茶巾を人差し指と中指とではさむようにして、まず底を拭き、後、茶碗のふちにかけて、いつものように三度半拭き、茶巾を茶碗からはなさず、下において、茶巾をはなして、上部をすこし折って、釜の蓋の上に置くのであるが、いつもの茶碗の拭き方のように、縁からさきに拭けば、底を拭くとき、指や手先が、茶碗の内部にふれるからである。

- 筒茶碗は寒い時に使用するので、特別な「しぼり茶巾」という扱いもある。

- 茶巾を水屋でしぼったままの姿で茶碗に入れ、釜の蓋をあけると、それを横一文字に蓋の上にかり置きして、茶碗に湯を入れ、茶筅を茶碗に入れて、そのままにしておき、茶巾をとって、いつものようにたたみ、蓋の上に置き、茶筅通しをする。茶巾をたたむあいだ、湯が入っているから、茶碗が少しでも温まるのである。茶碗の拭き方は前記のとおりでよいのである。

- 乾きたる茶巾使はゞ湯はすこし こぼし残してあしらふぞよき

- 茶巾は元来、茶巾盥(たらい)の中でよく絞った後、たたんで茶碗に仕組むのである。もちろん茶巾に絞り加減があるが、自分でたびたび経験してみて、このくらいの絞り加減が一番拭きやすいということを、よく覚えて置けばよいが、急に他所で点前をするようなときには、そのかげんどおりにいかないことがある。そんな場合、茶巾が乾いたように、湿りが少ない時には、茶筅通しの湯をすてるとき、少々を底に残しておいて、その湿り気が、、茶巾にまわるようにして拭けばよい。

- しかしこのようなことは、あってはならないことである。

- 自分で点前をするときは、当然茶巾の絞りかげんをたしかめねばならないし、他人に点前をしてもらう時には、水屋から絞りなおした茶巾を持ち出して、それまでの茶巾と、とりかえねばならない。

- この歌は、もしもの場合の心得を教えられたものと解したほうがよい。

- 炭置くはたとへ習ひにそむくとも 湯のよくたぎる炭は炭なり

- 諸道具がいかに完備していても、釜がなくては茶の湯はできない。釜があっても、炭のつぎ方が悪いと、火がおこらないし、したがって湯もたぎらない。

- 茶道には、茶を点てる作法以外に、炭のつぎようを教える炭手前がある。炉の場合、風炉の場合、初炭、後炭などがあり、特別なものに、炭所望、廻り炭などがある。

- 炭のつぎ方は、そのような習い事によって定められているのだが、炭手前の目的は、炉中なり風炉中に、美しく形よく炭をつぐことだけでなく、火相が悪く、湯がたぎらなければ、それはよい炭のつぎ方とはいえない。

- 少々形が悪くても、よく湯のたぎるように炭をつぐのが、炭手前である。

- 悪い炭のつぎ方には、撞木、十文字、縁切りなどがあるが、そればかりが悪いのではなく、湯のたぎらないつぎ方が、一番悪いということになる。

- 客になり炭つぐならばそのたびに 薫物などはくべぬことなり

- 亭主に所望されて、炭をつぐ場合があれば必ず香をくべてはならぬというのである。

- 香は元来、炭特有の異臭を消し、同時に室内の不浄の気を去るために、亭主がたくべきものであるから、客がたくべきではない。

- 「小習事十六ヶ条伝記」中の「炭所望」は、亭主がつぐべき炭を、客に所望するのであるが、客は炭をつぎ終わると、そのまま自席にもどる。亭主は炉なり風炉の前にすすんで、炭のつぎ具合を拝見する。

- そのときに、炭をついだ客は「お直しの上お香を」という。 亭主はそのことばに「まことに結構です」と挨拶して、香合をとり、香をくべるのである。

- 炭つがば五徳はさむな十文字 縁をきらすな釣合いをみよ

- 炭の置きようの習いを、一括して説明したと解してよい歌である。

- 五徳をはさんでは見た目にも見苦しいが、第一通風を悪くする。十文字にすれば炭が落ち着かぬし、火のおこりをさまたげる。十文字と同じものに撞木形というのがある。織田貞置はそれを「八橋というて嫌うなり」と優美なことばで言っている。炭と炭の縁を切っては火のめぐりが悪くなる。それで枝炭で管炭、胴炭、毬打などの炭をつなぐようにする。枝炭は炭と炭の縁をつなぐ役目もするが、また一つの景色ともなるのである。(註 織田貞置は有楽流の茶人。徳川秀忠に仕えて千石を領した。宝永二年八十九歳で没した)

- 焚え残る白炭あらば捨ておきて また餘の炭を置くものぞかし

- 白炭というのは、枝炭のことである。

- 細い木の枝を炭に焼き、その上に石灰を塗って化粧してある。

- 炭を形よくついだ後で、管炭にそうように、この枝炭を二、三本置く。下火の赤、ついだ炭の黒、それに白い枝炭がそえられると、まことに美しく見える。

- 名残りとか、侘び茶では、石灰を塗らない黒いままを使用することがあるが、それはそれで、また別なおもむきがある。

- 枝炭はまた、火移りがよいようにそえるともいわれる。

- この歌は、後炭の手前の場合で、初炭に置いた枝炭が、まだ残っておれば、それはそのままにしておいて、余りの炭をつぐのだと、いうのであるが、この余りの炭というのは、五本ほど組み入れた初炭の枝炭のうち三本ほどを初炭に使い、残った二本を後炭のときに使う。それをいっているのだと思う。

- 崩れたるその白炭をとりあげて 又たきそへることはなきなり

- この歌は異本に「崩れたる白炭あらば捨て置け又余りの炭を置くものぞかし」となっている。初心の者は、枝炭を置くとき、よく失敗して、崩れさすことがある。そんな時は、いったん置いた以上、崩れたからといって取りあげてつぎ直さず、そのままにしておいて、新しい枝炭をつぐ、という意味になる。

- 「焚え残る」のほうだと、これは後炭の場合によくあることだが、初炭についだ枝炭が、全部萌えてしまわずに、中途のところが燃え、その前後が残ったり、又灰際のところが燃え残ったりしていることがある。そんな場合、それを燃えやすいように置き直したりせずに、そのままにしておいて、新しい枝炭を置くようにせよというのである。

- 枝隅は、炭と炭との縁をつなぐ導火線のような役目もするが、一つの景色にもなるから、後炭の際でも、景色として、新しい枝炭をつぐべきである。

- 炭おくも習ひばかりにかかはりて 湯のたぎらざる炭は消え炭

- 前出の 「炭置くはたとへ習いにそむくとも湯のよくたぎる炭は炭なり」と同じ意味でただ逆に歌っただけである。

- 炭手前の作法が、何時頃から今のように定まったのか、はっきりわからないが、利休時代には、まだ定まっていなかったのではなかろうか。

- 炭は、下火の多少などによって、置き方も炭の数も変わる。それが教えられたままに炭手前をすると、炭ばかり多く、なかなか火がおこらないことがある。また教えられたように、胴炭はどこ、毬打、割毬打はどこと、定めの位置においても、火がおこらないこともある。

- 炭手前は、習ったことを、その通りにするのがよいのだが、自分の判断で火がおこるように置いてもよいのだ。

- 歌にあるように、炭手前の目的は、釜の湯をたぎらせるためにするのであるから、その目的のためには、習いをはなれることがあってもよい。

- 風炉の炭見ることはなし見ぬとても 見ぬこそ猶も見る心なれ

- 炉の炭手前のときには、客が皆炉辺によって、炭のつぎ方を拝見するのだが、風炉のときは拝見に出ない。これは風炉の置いてある位置にもよるが、大勢が風炉の近くによって、せっかく美しくされた灰形が崩れるようなことがあってはいけないからでもある。しかし、たとえ拝見に出なくても、亭主の火箸の行方を見ておれば、どのように炭がつがれたのか、おおかた想像することができる。

「見ぬこそなおも見る心なれ」というのは、風炉の傍にすすんで見なくても、見ていると思って、慎んでいる、というのであろう。

- 茶事の節には、後炭のときに風炉中を拝見することになっている。これは、灰などを拝見するのが目的でついでに炭のつぎ具合を拝見するのである。

- 昔玄々斎が亭主をしたとき、初炭の際に、客から「御風炉中拝見」を乞うた。すると玄々斎は「いずれ後程・・・・・」と答えて、釜を懸けてしまった。 「いずれ後程」

と答えたのは、後炭のときにみてもらうという意味である。

利休百首

井口海仙著より

閉じる