・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

利休百首の解説ページ ・・(6)

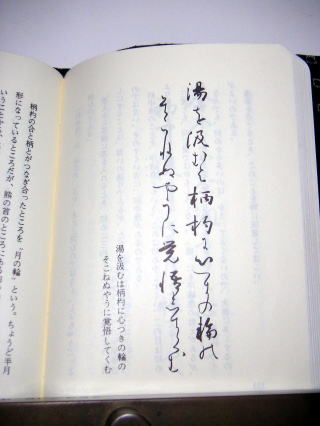

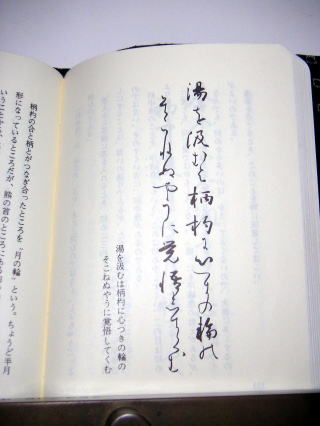

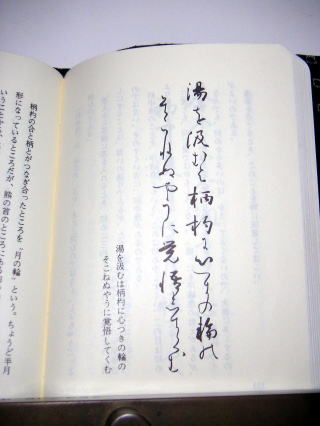

- 湯を汲むは柄杓に心つきの輪の そこねぬように覚悟してくむ

- 柄杓の合と柄がつなぎ合ったところを"月の輪”という。ちょうど半月形になっているところだが、熊の首のところにある白い半月形を、月の輪ということから、名付けられたのだと思う。

- この合と柄の合わせ目は、ただ差し込んであるだけであるから、湯を汲んだり、水を汲んだりする時にはよほど注意しないと、その合わせ目が緩んで、湯や水がもれるようなことがある。

- 私の経験では、炉の点前で、柄杓を釜に引くとき、力が入りすぎると、柄杓の合で、釜の口を押すようになり、月の輪がゆるむ原因になる。

- それから唐銅の建水に、柄杓の合をのせて運び出すとき、すべって柄杓を下に落とすことがある。これも月の輪をゆるめる原因になる。

- 柄杓にて湯をくむ時の習には 三つの心得あるものぞかし

- この歌は、風炉の場合の教えである。

- 三つの心得の一は、湯や水を汲むときは、十分に汲まずに、九分目くらいまで汲むようにする。二は湯は底を汲み、水は中央を汲むということである。湯は熱くなると膨張し、膨張すると軽くなって上へあがるから、湯の中の垢などがともに上へあがって

- くる。そこで底の湯が清浄だということになる。その反対に、水では重い垢は下に沈み、軽い垢は上に浮いている。そこで湯は底を汲み、水は中央を汲むのである。三は、油柄杓と称するもので、即ち柄杓が、釜の口から、水指の口から、また、茶碗の上から、あまりあがりすぎるのを戒めているのである。油柄杓というのは、今の若い人には解しにくいかもしれないが、昔、油屋他の器物に油を移しいれるとき、たらたらと柄杓から油を流しいれながら、だんだん柄杓を上へあげていくのだが、その様子に似ているからこういうのである。

- 湯を汲みて茶碗に入るゝ其時の 柄杓のねぢは肱よりぞする

- 湯を汲んで茶碗に入れるときに、柄杓をもっている手は、肱から動かすのである。

- こうすると湯は自然に茶碗に入る。肱をじっとさせたまま、手首だけをねじって、湯を入れる人があるが、これは見た目も感心しない。よく湯を茶碗の外にこぼして、畳の上をぬらす人があるが、これは手首だけ動かしているから、柄杓の合が安定しないのである。

- 湯を汲むと、まず肱を脇の下にしっかりつけて、それを徐々にはなしていくと、柄杓の合が自然にかたむくのだが、このようにして茶碗に湯を入れると、柄杓の合が安定したままかたむくから、茶碗の外に、湯がこぼれるようなことがない。手首だけ動かすと、号が安定しないから、湯をこぼすことになるのだ。

- 柄杓にて白湯と水とを汲むときは 汲むと思はじ持つと思はじ

- 前の歌と、ほとんど同様の主旨である。湯や水を汲むと思い、または柄杓を持つと思うから、その方に気がとられて、肱のほうがお留守になってしまうのである。

- 書道で字を習うときも、手首だけで書いてはいけない。ひじを上げてかくようにと、教えられるものだが、筆を持つと思うから、つい肱があがらないのだ。

- これは柄杓や筆だけのことではない。他の道具を持つときにも、心得なければならないことだ。

- たとえば、茶杓を拭くときでも、肱をつけたままでは、いじけて見える。両肱を両脇からはなして拭くと、大きく感じられる。

- これも、茶杓を拭く、ということだけを思うから、つい肱がお留守になるのだ。

- 茶を振るは手先をふると思ふなよ 臂(ひじ)よりふれよそれが秘事なり

- これも前の歌と同じ主旨である。

- 初釜で濃茶を何回も煉ったり、茶会で何服も薄茶を点てたりした夜は、必ず肩にコリができる。

- これは茶筅をふるのに、肱からふるためである。肱から茶筅をふるから、お茶がよく煉れもし、点ちもするのである。

- 手先だけでふるから、こまかい泡もできない。

- 手先だけでふると、茶筅は茶碗の中をぐるぐるまわる。初心者にはこのように、茶筅をぐるぐるまわして、お茶を立てる人が多いが、肱から茶筅をふると、茶筅はおのずから、向う、前と動く。お茶の点て方は、向う前、向う前と茶筅が往復するようにふるのである。

- 炭手前に用いる羽箒は、炉と風炉と違うので、風炉には右羽を、炉では左羽を用いる。これは、陰陽の調和から出ているので、風炉は陽であるから、右羽の陰を用い、炉は陰であるから、左羽陽を用いるのである。

- 炉、風炉の陰陽は、風炉は上にあるから陽、炉は下にあるから陰になり、左は陽で右は陰である。

- なお、左羽は手にとって、向って左方の羽が広いもの、右羽は、その逆である。

- 名物の茶碗出でたる茶の湯には 少し心得かはるとぞ知しれ

- 茶会などで、亭主から拝見に出された道具を、大切に扱うことは客の心得であるが、特に名物の茶碗や、由緒のある茶碗で茶をすすめられたときは、客としてその扱い方は、常の茶碗と変わらなくてはならない。もちろん亭主のほうでも、扱い方が変わる。

たとえば台天目や、小習十六ヶ条中の茶碗荘が、点前の扱い方である。

客は、こうした点前でお茶をいただくときには、茶碗を直接畳の上に置かない。古袱紗の上にのせて扱い、茶碗の取りおろしも片手でなく、両手で扱うのである。

濃茶の場合は、呑み口を拭くのも、かたい紙などはさけ、水でしめした茶巾で軽く拭くようにする。

拝見するときは、両手でとりあげ、りょうひじを両膝につけて、低い位置で拝見するようにする。こうした心得を、日頃から身につけておきたい。

- 茶の湯で使用する照明具は、行燈、短檠、手燭などである。行燈は火のともる周囲を枠でかこみ、それに紙が張ってあり、中に火をともすから、間接照明になり、短檠は燈火をそのまま見せている。それで行燈は陰、短檠は陽の燈火ということになる。

- 暁は暁茶事のことで、世の明け切らぬ頃から催すのだが、茶事が進行するうちに、夜明けが近くなって、あたりが陽になるから、燈火は反対に、陰の行燈を使用する。

- 夜会とは、夜咄の茶事のことで、まだ暮れて間もないころから始まって、夜にかかる。いいかえると、陽から陰に移るので、燈火は、陽の短檠を使うのである。

- 今は電燈を使用するので、こんな心配の必要はないかもしれないが、風情としては、このような燈火の使い分けがあってもよいと思う。

- ともしびに陰と陽との二つあり あかつき陰によひは陽なり

- 茶の湯では、陰、陽の関係をよくいう。例えば道具の置き合わせなどに、「曲尺割(かねわり)」と言うことがよくいわれる。

- 二、四、六など偶数は陰、一、三など奇数は陽とされ、点前畳にいくつかの分割線をつくり、陽の奇数の線の上には、陰の水差しを置き、陰の線上には陽のものをのせるなどと定められている。道具にしても、水に縁のあるものは陰、茶入れのようなものは陽と、定められているのだが、燈火にも陰と陽との区別があり、時刻にも、陰と陽がある。これは前項で解説したとうりである。

- この歌は、そのくり返しである。

- 夜咄(よばなし)茶事には、燈心(芯)も長いものを用い、油も油皿になみなみとつぐのは、客にゆるゆるととどまってもらうためである。

- 利休が夜の茶会を催して、客を招いたとき、夜も更けゆくままに、燈火が細々となったので、水屋のものを呼び、油を短檠に加えさせたが、八分ぐらいしかささぬので 「宵の間こそ油もさまで多からぬがよいが、夜更くれば十分にさすものである。これぞ心置きなく、いつまでも話されたいと、客をもてなす第一の心掛けとなすものである」 と教えたという。

- この反対に、夜の更けるにつれて、燈火を暗くしたのでは、客が居辛くなる。客にこんな気持ちを抱かすようでは、真のもてなしにならないだろう。しかし、前の歌とともに、電燈のある今の時代では、一般としてはあまり必要でないことかもしれない。

利休百首

井口海仙著 より

閉じる

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・